IMPLANT

歯を失ってしまった時、最も自然な咀嚼や笑顔を取り戻す方法が人工歯根であるインプラント治療です。当院はインプラント治療を専門に行っている医師が在籍しており、最新の技術と確かな技術力で安心して治療を受けていただけます。

インプラント治療は顎の骨にチタン製の人工歯根を埋め込み人工歯を取り付ける方法です。当院の専門医が培った技術により、短時間でのインプラント治療や困難な症例でも対応可能です。

また良好な治療結果だけでなく、インプラント手術中には適切な麻酔や鎮痛剤を用いてできるだけ快適に治療を受けていただけるように努めています。

しおさい歯科クリニックでは、患者さんの悩みや希望に合わせインプラント治療における最適な治療計画を提案し、治療に入る前に丁寧な説明を行っています。また定期的なメンテナンスやアフターフォローにも力を入れており、安心して治療を受けていただけます。

インプラント治療は高度な技術と経験が必要な治療です。当院はインプラント治療に専門医が在籍しているため、患者様にとって最適な治療を提供することができます。

あなたの大切な歯を、当院でしっかりと守りましょう。

しおさい歯科クリニックでのインプラント治療“5つの特徴”

金井 亨

歯科医師・歯学博士

日本口腔インプラント学会専門医

東京医科歯科大学歯学部附属病院

インプラント外来診療非常勤講師

神奈川歯科大学歯学部附属病院

顎・口腔インプラント科特任講師

インプラント治療の難しいケースとは?

インプラント専門医が診るべきケース

インプラント治療は欠損した歯を人工歯根により回復することで、歯を失った患者様に大きな福音をもたらしています。 かつては特殊な歯科治療と考えられていましたが、今では多くの歯科医院で治療を受けることが可能になりました。 近代的なインプラント治療は1980年代に開始されましたが、その後も技術的な進歩が進み機能面や審美面の向上、治療期間の短縮、 より安全性の高い治療手法が確立してきています。

しかし、すべての患者さんに簡単に治療できるわけではありません。

インプラント治療を行いやすいケース、治療が難しいケースは患者さんのお口の中の状態によって様々です。

インプラント治療は外科処置が必要ですし、費用も決して安いものではありません。

患者さんが治療を受ける決意をされるのには高いハードルがあるでしょう。 ですが、適切な治療を行えばこれほど長期間にわたって機能を維持し、良い結果を生む治療法は他にないものです。 私たちは多くの患者さんが適切な治療を受けられ、生活の質を高く向上されることを切に望んでいます。

ここでは当院のインプラント専門医より、インプラント治療が難しいケースについてご説明していきます。

I. 前歯部のインプラント治療と骨造成術のはなし

ー歯を抜くと、歯ぐきがやせる?

― インプラント治療が難しいケースというのは、どういった場合ですか?

歯を抜くと歯根を失うだけでなく、その周りの骨や歯肉も少なくなってしまいます。

インプラントは失った歯根の替わりとなるものですが、減ってしまった骨や歯肉は他の方法で回復させる必要があります。 こういった場合は、複合的な処置が必要になりますので、治療としての難易度高くなると言えます。

― あごの骨や歯茎が減ってしまうのですか?

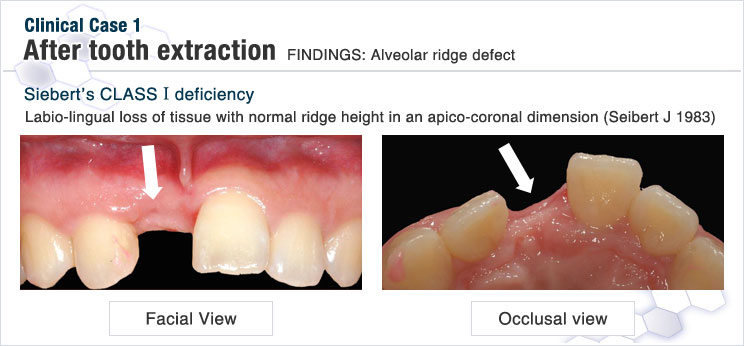

たとえば前歯を抜歯することになった症例ですが (図1) 、歯を失っただけでなく、歯肉のふくらみがなくなっているように見えると思います。

図1 抜歯後の歯肉の状態

― となりの歯茎とくらべるとだいぶ凹んでしまっていますね。

これは、歯を支えている支持組織である歯槽骨や歯肉が一緒に失われてしまったためです。

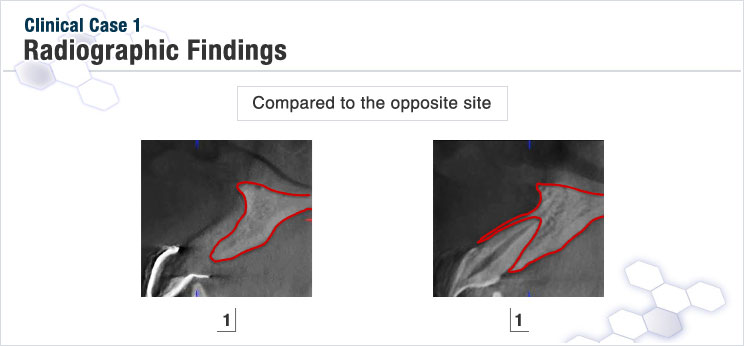

CTによるX線撮影によって歯肉の下にある骨の状態をみると、骨の厚みは歯を抜くことで半分くらいに減ってしまいます。 (図2)

図2 抜歯後の歯槽骨の状態 (左:抜歯後)(右:反対側同名歯の健康な状態)

― くちびる側の外側の骨がなくなってしまうんですね。

歯根と線維で繋がっている骨が唇側に多いため、歯を抜くことで吸収してしまいます。

特に前歯部はもともと骨が薄いので、吸収が顕著に認められます。

― インプラントは骨の中に埋めるんですよね。骨の厚みが足りない時はどうするんですか?

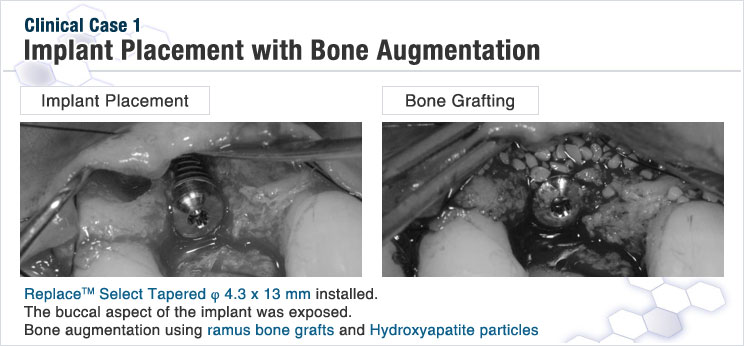

はい。インプラントを支えるためには、十分な量の骨が必要になります。 そのために、骨を増やす治療を行います。 この患者さんの場合は、インプラント埋入手術と一緒に、骨移植を行っています。(図3)

図3 インプラント埋入手術(骨造成)

― 骨移植ですか?なんかちょっと怖い感じがしますね。

骨移植に患者さん自身の骨を使う場合は、「下顎枝」といわれる部分から骨を採取します。 下あごの親知らずが生えている辺りのあごの骨を、お口の中から少し削ります。 ですので、患者さんの感覚としては、親知らずの抜歯に近いと思います。

また人工的に作られた「骨補填材」といわれる、骨の替わりになる材料も使います。 たくさんの骨を採取する必要がありませんので、患者さんへの負担は少なくなりますね。

― 人工的な材料でも骨はちゃんと増えるのですか?

最終的には骨補填材を足場にして、自身の身体の細胞が新たに血管や骨を作っていくことになります。これには4〜6ヶ月ほど時間が必要です。

また術後は細菌感染に注意が必要になります。長期の喫煙や糖尿病など細菌感染のリスクが高い患者さんや免疫力の低下した患者さんへの使用は、術後の傷の治りが悪く、細菌感染を起こすリスクがあります。これは自家骨移植でも同等のリスクがあります。

使用に際してはよく説明をうけて頂くようにしてください。

GBRなどの骨増生(骨移植)で使用する移植材料としては、口腔内から採取する自家骨以外に、以下の骨補填材料を使用しています。

| 商品名 | 一般名 | ||

| 骨補填材 | バイオス

Bio-Oss (Geistlich, Swiss) |

脱タンパク牛骨ミネラル

非吸収性骨再生材料 (ウシ由来) |

天然由来のウシの骨を15時間以上に及び高熱で処理し、タンパク質やその他の有機質成分が存在しない状態にした製品です。日本では1999年に認可が申請され、2011年12月にようやく厚生労働省に認可されましたが、海外ではすでに広く使用されている、実績のある移植骨です。

インプラント治療に使用する場合は、適応外使用となるため患者さんの同意が必要です。 |

| メンブレン | バイオガイド

Bio-Gide (Geistlich, Swiss) |

吸収性コラーゲンメンブレン

吸収性歯周組織再生用材料 (ブタ由来) |

ブタのコラーゲンを用いたシート状の吸収性材料です。口腔内の患部に被覆し、歯周組織の再生を図る目的で使用します。骨補填材を保護し、合併症を最小限にするための材料です。バイオスとともに厚生労働省の認可を得ています。インプラント治療に使用する場合は、適応外使用となるため患者さんの同意が必要です。 |

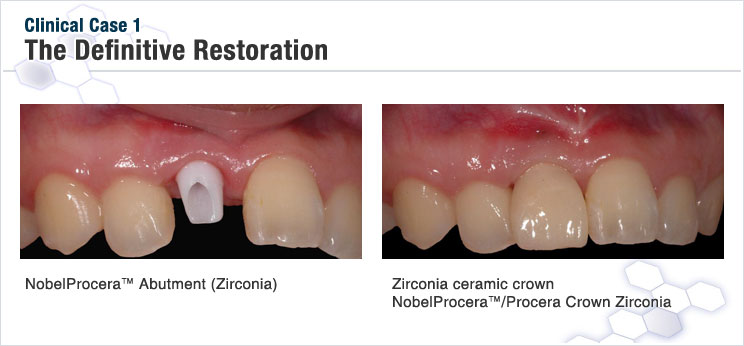

― これはインプラント治療後ですね。(図4) となりの歯とほとんど見分けがつかないですね。 凹んでいた歯茎もふくらんでいます。

前歯部では、審美性、いわゆる見た目の回復も重要な要素です。 歯の形だけでなく、 歯の生え際の歯肉の形や、歯茎のふくらみも回復しなければならないので、治療としては複雑になります。 今回はインプラント埋入手術以外に、骨移植や歯周形成外科手術を複合的に組み合わせています。

図4 最終補綴物装着

― 前歯のインプラント治療は歯の部分だけを作るのではなく、歯茎や骨を回復させる治療も必要になるために難しいといわれているのですね。

そのとおりです。

骨増生や歯肉粘膜移植も、条件がよければ良い結果になりますが、もともとの骨や歯肉の厚みが薄い場合ですと、一度の手術では難しく、数回の手術を繰り返し必要とする場合もあります。

あまり手術の回数を増やしたくないというご希望ももちろんあると思います。機能性はもちろんですが見た目も含めて、インプラント治療でどこまで回復できるのか、事前に担当の先生とよく相談することが大切です。

| 骨量が少なくて、インプラント治療が困難な場合(治療例) | |

| 治療方法 | GBR (Guided Bone Regeneration)

自家骨や骨補填材を使用し、幅や高さの少ない歯槽骨のボリュームを増大する治療です。 |

| 利点 | ・骨幅が狭い部位に対しても、インプラントが適応できます。 |

| 欠点 | ・状態によっては移植部分の吸収などにより、想定している量よりも骨増生量が少ない場合があります。再度の手術が必要なときもあります。

・喫煙などによる影響で、創部の治癒が遅延し、細菌感染を起こす可能性があります。 |

| 費用

(しおさい歯科クリニックでの料金概算) |

1ブロック: ¥50,000(税別)

例)上顎前歯1歯欠損のインプラント治療とGBR インプラント埋入手術:¥200,000 GBR ¥50,000 上部構造:¥150,000 |

I.-1(補足) 抜歯後の歯槽骨を保存する方法(リッジプリザベーション:Ridge Preservation)

ー歯を抜くと、歯ぐきがやせる?

― 抜歯後に周囲の歯肉や骨といった組織が少なくなってしまうのは分かりました。周りの組織が少なくならないようにする方法はないのでしょうか?

抜歯をする歯の状態にもよりますが、抜歯と同時に「歯槽堤保存術:Ridge Preservation(リッジプリザベーション)」を行うことで、インプラント手術時までに十分な量の骨や歯肉を準備することができる場合があります。

― 歯槽堤保存術、リッジプリザベーションとはどんなことをするのでしょうか?

まず抜歯の際に、周りの組織(歯肉や歯槽骨)をできる限り変形させないよう丁寧に歯を取り除いていきます。そして細菌感染してしまった部分も取り残さないように除去を行います。

歯を抜いて穴になってしまう部分のことを抜歯窩(ばっしか)と呼ぶのですが、その穴の中に骨補填材を入れ、骨の再生を期待する方法になります。

― 抜歯をするときに、一緒に骨の移植術をするのですね。

リッジプリザベーションではほとんどの場合、骨補填材を使用しています。骨補填材により新しい骨が造成されるのですが、歯肉や骨などの抜歯窩の周りの組織の形態の変化を少なくさせることができます。

そのため、数か月後のインプラント治療時に十分な量の骨や歯肉を温存しておけるので、インプラント手術も比較的簡単に行えますし、治療の期間も短くできるメリットもあります。

II. 上顎臼歯部インプラント治療と上顎洞底挙上術のはなし

ーサイナスリフト・ソケットリフトでインプラント治療を可能に

― 前歯のインプラント治療以外で難しい場所はどこがありますか?

前歯のほかに、骨量不足でインプラント手術が困難になるのは上顎臼歯部です。

私は他の医院の先生の依頼を受けて出張手術を行っていますが、 依頼の中で最も多い手術は「上顎洞底挙上術」です。 これは、上あごの奥歯部分にインプラントをするための骨を増やす手術になります。

― 上顎洞(じょうがくどう)とはどういうものですか?

鼻の中には鼻腔という空間があります。その空間と繋がるように、 副鼻腔(ふくびくう)とよばれるいくつかの空洞がヒトの頭部には存在します。 上顎洞は、その副鼻腔の一つですね。

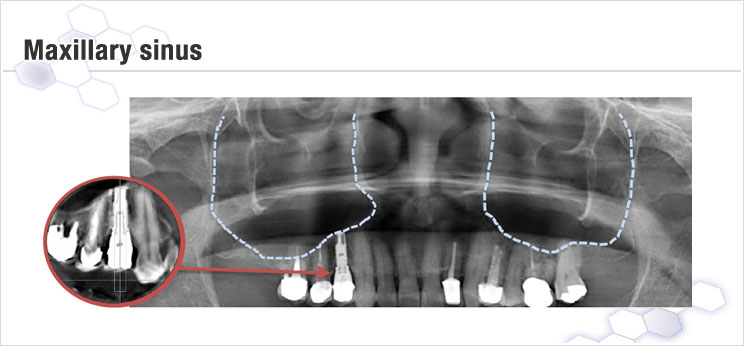

歯科でよく撮影するX線写真(図5)上では、点線で囲まれた領域が上顎洞になります。 上あごの奥歯の歯根の先端から、眼の下辺りまで広がっている空洞です。

図5 上顎洞の位置とインプラント(X線撮影像)

― 上あごは広い空洞になっているんですね。その分、骨が少ないということですか。

はい。奥歯を抜歯した場合、骨の厚みが足らなくなるケースが多いです。 これは(図5)上顎洞の真下まで、ぴったりの長さのインプラントを埋めたケースです。 点線部分(上顎洞底)の上方には骨がありませんから、そこを超えてインプラントは入れられません。

― なるほど。もしもう少し骨が少なかったら、インプラントが入れられないですね。 その場合は、どのようにするのですか?

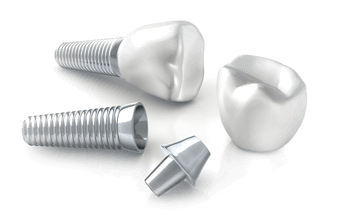

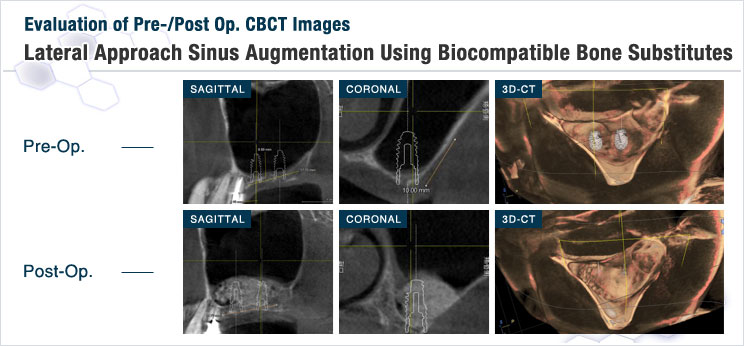

次の患者さんは、左上の奥歯にインプラント治療を計画しています。(図6) 手術前 (図6上段)のX線写真を見てください。 インプラントを入れたい部分の骨の厚みはわずか1~2mm程度しかありません。 そのため、インプラント埋入手術前に上顎洞底挙上術、 いわゆる「サイナスリフト」という骨を作る処置を行いました。 白く写っているところが、人工的な骨補填材で造成した部分になります。 (図6下段) この後、約6ヶ月程度で新しい骨ができ、インプラントを支えられるようになります。

図6 サイナスリフト術前術後比較

― 確かにサイナスリフト後は、インプラントが空洞に飛び出ないような厚みの骨になっていますね。 どこから骨になる材料を入れるのですか?

上顎洞は鼻腔のとなりにありますが、お口の中から手術をします。 インプラントをするあごの骨の一部に穴を開け、そこから骨補填材を入れていきます。(図7右上)

上顎洞の内側には非常に薄い粘膜が覆っています。それを小さく開けた穴から丁寧にはがしていき、 粘膜と骨の間に骨移植材料を入れていくのですが、繊細な手技になりますので少し技術が必要です。 大きく穴をあければ処置はしやすいのですが、私の場合は5mm径くらいの小さい穴で行います。 この方が手術侵襲が少ない分、術後の腫れも少なく患者さんも楽なようです。

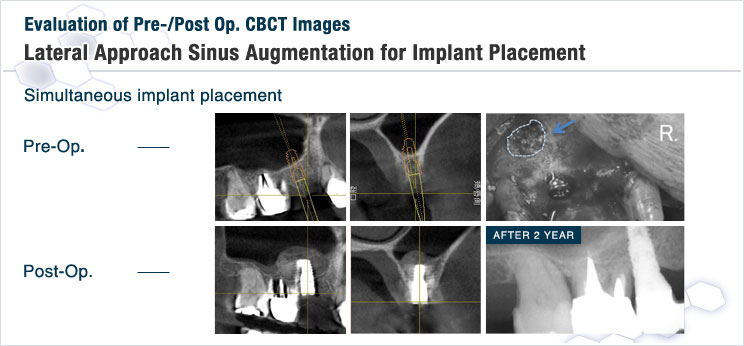

この患者さんの場合は、骨の厚みが5mm程度ありましたので、サイナスリフトと同時にインプラント埋入手術も行いました。 (図7)

図7 サイナスリフトとインプラント同時埋入手術

― サイナスリフトとインプラント埋入手術を同時にする場合としない場合は、どうやって分けていますか?

残っている骨の厚みで決めています。(表1)3mm以上の骨が残っていれば同時にインプラント埋入が 可能な場合があります。骨造成とインプラント埋入を一緒に行うほうが、治療の期間の短縮にもなりますし、手術回数も減らせます。 しかしながら骨のない部分に、1から骨を作る治療ですから、治療期間の短縮よりも、インプラント治療の確実性を重視して、慎重に判断して行う必要があります。

表1 残存骨量と術式選択

残存骨量 3mm以上

術式 : サイナスリフトのみ

同時埋入 : ×

インプラント治癒期間 : 10~12ヶ月

残存骨量 3~7mm

術式 : サイナスリフト併用

同時埋入 : △

インプラント治癒期間 : 6~12ヶ月

残存骨量 7~10mm

術式 : ソケットリフト併用

同時埋入 : ○

インプラント治癒期間 :4~6ヶ月

残存骨量 10mm以上

術式 : 通常埋入

同時埋入 : ○

インプラント治癒期間 :3~4ヶ月

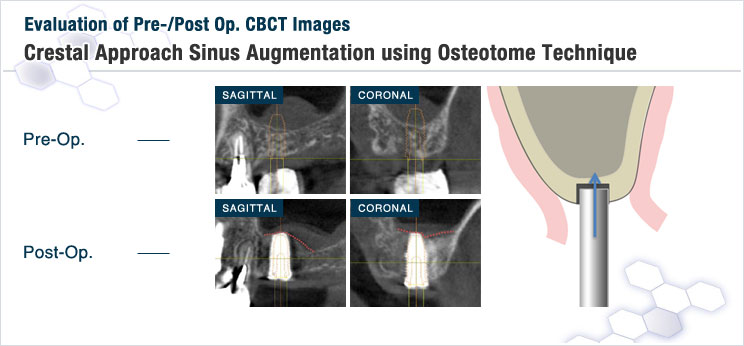

骨が7mm以上ある場合には、ソケットリフトと呼ばれる方法で骨を増やすこともできます。 こちらの方がサイナスリフトと比べて比較的シンプルな処置になります。(図8)

図8 ソケットリフトによる上顎洞底挙上術

― この手術が行えない場合もあるのでしょうか、それはどのような場合ですか?

副鼻腔への治療ですので、もともとお鼻に病気がある患者さんは、手術ができないこともあります。 具体的には副鼻腔炎(蓄膿症)など、上顎洞に細菌感染のリスクが高い場合です。 また花粉症やアレルギー鼻炎のある場合は、 症状が落ち着いてから行うことになります。 喫煙も術後の細菌感染の大きなリスクになりますので、少なくとも手術前後はしばらく禁煙が必要です。 判断が難しい場合には耳鼻咽喉科の先生とご相談して決めます。

| 上顎臼歯部の骨量が少なくて、インプラント治療が困難な場合① | |

| 治療方法 | 上顎洞底挙上術 (サイナスリフト;Lateral approached Sinus augumnentation) |

| 利点 | ・骨量がかなり少ない上顎臼歯部にもインプラントが適応できます。 |

| 欠点 | ・鼻疾患のある場合は、術前に耳鼻咽喉科での治療が必要なことがあります。

喫煙による創部治癒の遅延から、細菌感染を起こすことがあります。 術中に上顎洞粘膜が大きく破れた場合は、再度手術が必要なこともあります。 ・インプラントを同時埋入できる場合もありますが、残存骨量によっては別々に手術を行なうことになります。 |

| 費用について | 片顎:¥150,000(税別)

例)片顎の上顎臼歯に対して、サイナスリフト(上顎洞底挙上術)を行い、2本のインプラントで3歯分の上部構造をつくる場合 インプラント埋入手術:¥200,000 x2 サイナスリフト ¥150,000 上部構造:¥150,000 x2 ¥100,000 x1(ポンティック部分) |

| 上顎臼歯部の骨量が少なくて、インプラント治療が困難な場合② | |

| 治療方法 | 上顎洞底挙上術 (ソケットリフト;Crestal approached Sinus augumnentation) |

| 利点 | ・骨量が少ない上顎臼歯部にもインプラントが適応できます。

・インプラント埋入手術と同時に行なえます。 |

| 欠点 | ・鼻疾患のある場合は、術前に耳鼻咽喉科での治療が必要なことがあります。

喫煙による創部治癒の遅延から、細菌感染を起こすことがあります。 術中に上顎洞粘膜が大きく破れた場合は、再度手術が必要なこともあります。 |

| 費用について | インプラント埋入部位に対して:¥30,000(税別)

例)片顎の上顎臼歯に対して、ソケットリフトを行い、2本のインプラントで3歯分の上部構造をつくる場合 インプラント埋入手術:¥200,000 x2 ソケットリフト¥30,000 x2 上部構造:¥150,000 x2 ¥100,000 x1(ポンティック部分) |

*当院で使用している骨補填材について

上顎洞底挙上術での骨増生(骨移植)で使用する移植材料としては、口腔内から採取する自家骨以外に、以下の骨補填材料を使用しています。

| 商品名 | 一般名 | ||

| 骨補填材 | バイオス

Bio-Oss (Geistlich, Swiss) |

脱タンパク牛骨ミネラル

非吸収性骨再生材料 (ウシ由来) |

天然由来のウシの骨を15時間以上に及び高熱で処理し、タンパク質やその他の有機質成分が存在しない状態にした製品です。日本では1999年に認可が申請され、2011年12月にようやく厚生労働省に認可されましたが、海外ではすでに広く使用されている、実績のある移植骨です。

インプラント治療に使用する場合は、適応外使用となるため患者さんの同意が必要です。 |

| テルフィール

Terufill (OLYMPUS,Japan) |

β-リン酸三カルシウム

(β-TCP) |

人工的に合成されたβ-TCP(β-リン酸三カルシウム)を主成分としています。移植後に体に吸収され、骨に置き換わるとされています。日本では医科用としてオスフェリオンが先に認可され、整形外科領域で10年以上にわたって使用されています。歯科用としては、テルフィール(オスフェリオンデンタル)が近年認可されました。

インプラント治療に使用する場合は、適応外使用となるため患者さんの同意が必要です。 |

|

| メンブレン | バイオガイド

Bio-Gide (Geistlich, Swiss) |

吸収性コラーゲンメンブレン

吸収性歯周組織再生用材料 (ブタ由来) |

ブタのコラーゲンを用いたシート状の吸収性材料です。口腔内の患部に被覆し、歯周組織の再生を図る目的で使用します。骨補填材を保護し、合併症を最小限にするための材料です。バイオスとともに厚生労働省の認可を得ています。インプラント治療に使用する場合は、適応外使用となるため患者さんの同意が必要です。 |

| ジーシーメンブレン

GC MEMBRANE (GC,JAPAN) |

組織再生用吸収性メンブレン

(乳酸/グリコール酸共重合体) |

合成高分子材料を使用した吸収性メンブレンです。歯周病に対する組織再生治療(GTR法)で主に使用されます。日本国内製品で歯周組織再生のための材料として厚生労働省の認可を得ています。インプラント治療に使用する場合は、適応外使用となるため患者さんの同意が必要です。 |

III. インプラントの傾斜埋入のはなし

ーガイドサージェリー(Guided Surgery)・オールオンフォー(All-on-4)ってどんな治療?

― もし上顎洞底挙上術が出来なければ、インプラントは諦めるしかないですか?

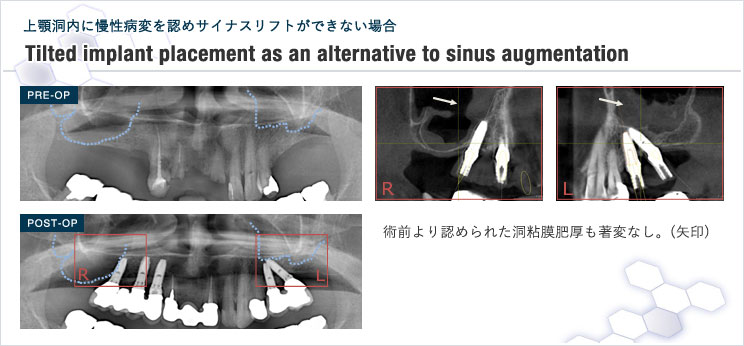

その場合は、別の方法を行います。この患者さん(図9)は、上顎洞内に炎症があり 上顎洞底挙上術ができないと大学病院で診断されていました。 そこで上顎洞を避けるようにインプラントを傾斜させて骨の中に入れました。 こうすることで、上顎洞を触らずにインプラント治療することができました。

図9 インプラント傾斜埋入による症例

骨量の少ない上顎臼歯部欠損のケース

上顎洞内に炎症性の粘膜肥厚が認められ、サイナスリフトによる偶発症(上顎洞炎)の発症リスクが高いと考えられた。そのため上顎洞を避け、既存骨内にインプラントを傾斜して埋入することで、上顎臼歯部欠損の補綴を行った。

― インプラントを斜めに入れて、歯(上部構造)はつけられるのですか?

インプラントの種類にもよりますが、30°くらいの角度であれば、アバットメントと言われる パーツで角度補正ができます。そのため上部構造と言われる歯冠の部分は問題なく作ることができます。

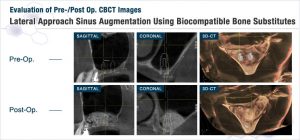

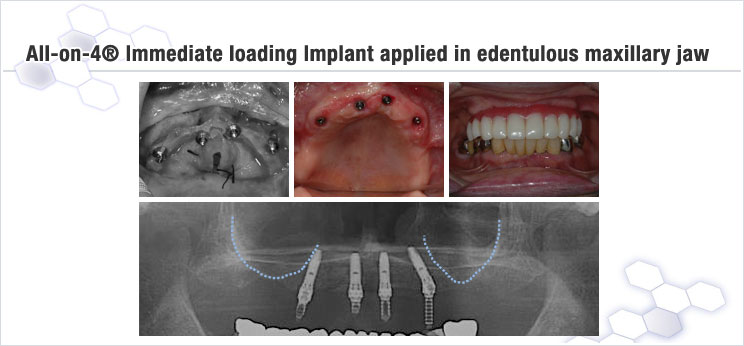

インプラントにご興味のある患者さんであれば、名前だけはお聞きになったことがあるかもしれませんが All-on-4R(オールオンフォー)と言われる治療コンセプトも、インプラントを傾斜させて配置します。 全ての歯を失った場合ですが、サイナスリフトをせずに、上あご臼歯部を含め、歯を作ることができます。 (図10)骨移植をしないことと、バランスよくインプラントを配置することで、手術と同日に仮歯を装着できるのもこの治療の大きなメリットです。

図10 インプラント傾斜埋入による症例

― 色々な方法があるのですね。上顎洞底挙上術やインプラントの傾斜埋入など、どの歯科医院でも受けることができるのですか?

治療の難易度からすれば比較的難しい処置になると思います。また副鼻腔に対する知識と経験も必要です。 ですので、こういったインプラント治療は、インプラント専門医やインプラント治療の経験豊富な先生が行うべきだと考えます。

インプラントの傾斜埋入は、最近はコンピューターガイデッドサージェリーという方法によって、 技術的にはある程度簡便になってきています。しかしながら十分な診査と適切な治療計画が特に重要ですから、やはり インプラント治療に精通した先生がバックアップしている医院を選ぶべきだと思います。

| ガイデッドサージェリー(Guided Implant Surgery, Nobel Guide®)を利用したAll-on-4®(オールオンフォー) | |

| 治療方法 | 4~6本のインプラントを使用し、臼歯部の骨欠損への骨増生術を避け、即時負荷(手術後24時間以内に仮歯を装着)する治療です。 |

| 利点 | ・仮歯を当日または翌日に装着することが可能です。(即時負荷)。

・大掛かりな骨増生術をしなくても、全顎的なインプラント治療が可能です。 ・少ない本数のインプラントで治療が可能なため、コストが抑えられます。 |

| 欠点 | ・無歯顎に対する治療です。片顎全てに歯がない、または抜歯の予定がある患者さんのみの適応です。

・骨の状態(硬さなど)によっては、仮歯を当日または翌日に装着することができない場合があります。その場合は2週間ほど歯のない状態で経過を診てから3~6ヶ月間、可撤性義歯(入れ歯)を使用していただく、通常の方法に変更します。 ・インプラントの本数が少ないため、奥歯が少なくなります。 |

| 費用について | 例)下顎無歯顎に対して、4本のインプラントで12歯分の上部構造をつくる場合

CT撮影+ノーベルガイド設計:¥18,000 +¥100,000 インプラント埋入手術:¥200,000 x4 仮歯(1ST プロビジョナル):¥200,000 スクリュー固定加算(スクリュー固定用パーツ)4箇所 ¥30,000×4 静脈麻酔 ¥55,000 上部構造:¥100,000 x12 合計 ¥2,493,000 (税別) |

*インプラントの不具合に関する記事は「インプラントメンテナンス」の項目もご覧ください。

IV. インプラントの不具合(1) 技術的合併症のはなし

ー上部構造の破損とその対応(スクリュー固定とは?)

― インプラントが将来的に不具合を起こすとしたら、どんなことが考えられますか?

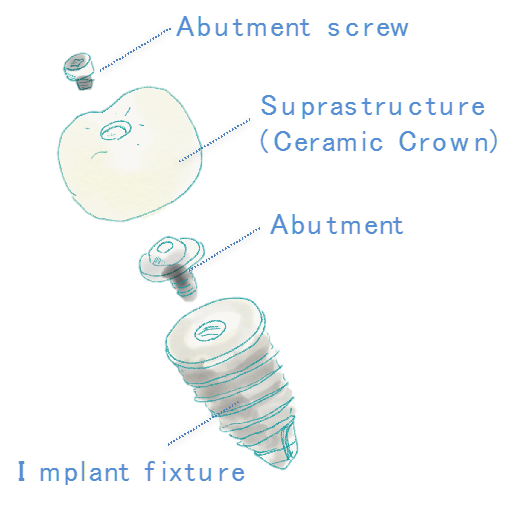

インプラント治療が一旦終了した後に起こる不具合としては、大きく二つに分けられます。 一つはインプラントやその上に装着した歯冠に起こる機械的な破損。 もう一つは、インプラントを支えている骨や粘膜など身体に起こる炎症です。

- 技術的合併症

インプラント(アバットメント)のスクリューのゆるみ、インプラント体または上部構造(歯冠部)の破折 - 生物学的合併症

インプラント周囲疾患(インプラントの歯周病)

― 機械的な破損というと、具体的にはどんなことですか?

セラミッククラウンが欠けてしまったり、歯冠部を固定しているネジが緩んでしまうくことがあります。 お口の中は、常に湿っていて湿度も高く、食べ物や飲み物による温度変化(4?60℃)も大きいです。 かつ自分の体重くらいの力がかかるという、材料にとってはとても過酷な環境下に晒されています。 ですので、時には材料が破損する場合もあります。

― なるほど。口の中は想像以上に大変な環境なんですね。

くいしばりや歯ぎしりのような癖がある場合は、特に注意が必要です。 想定している以上にインプラントに負荷がかかり、インプラントそのものが折れてしまうことがあります。

― 上部構造が壊れてしまった場合はどうするのですか?

インプラントも自分の歯も、クラウン(上部構造)をセメントという接着材で装着している場合は、壊して外すので、新たに上部構造を作製することになります。

しかし、インプラントで装着する歯(上部構造)は、スクリュー固定といって、専用の小さいネジを使って取り外しができるように作製することもできます。もちろん普段取り外しはしないのですが、歯科医院でメンテナンスを行なうときや、クラウンが欠けたり壊れてしまったときに、外して修理できたりもします。多数の歯を装着する場合は、それぞれのクラウンが破損するリスクがありますし、大きな装置になると、お手入れが難しいこともあります。ですので、将来的なメンテナンスや修理のために、取り外し可能な「スクリュー固定式」をおすすめすることがあります。

― 治療した部分を長持ちさせるためには、どうしたらいいのですか?

残念ながら、一生涯という長い期間を維持できる治療はなかなか実現できません。 ヒトの長い寿命を全うできるのは、それだけ人間の体という生体組織が巧妙に出来ているためです。 生体組織は環境に応じて常に変化し順応しますが、歯科材料で治療した部分は変化できません。

つまりお口の中の状態は、時間とともに変化します。 それは虫歯や歯周病がない健康な状態だったとしても歯並びが少しずれてきたり、歯がすり減ったりして、噛み合わせも変化します。 小さい変化ですが、そのまま放置すると治療した部分に負担がかかってくる可能性があります。 治療した部分は自然には変化に対応できないからです。

そこで生涯にわたって安定した口腔環境を維持するためには、定期的なメインテナンスを行い 最小限の範囲で修正や追加治療を行っていくことが理想です。 将来の再治療が行いやすいように考慮した治療が大切だと思います。

| 複数歯のインプラント上部構造のメンテナンス・修理を向上させるために | |

| 治療方法 | スクリュー固定式上部構造 |

| 利点 | 上部構造(歯冠部分)を歯科医院にて取り外しができるので、メンテナンス・修理が容易になります。 |

| 欠点 | アクセスホール(ネジ穴)部分が歯冠部に開きますので、前歯の一部など見た目の問題が生じることがあります。 |

| 費用について | スクリュー固定式加算 1歯 ¥30,000 (税別)

例)2本のインプラントと3歯分の上部構造の場合 インプラント埋入手術:¥200,000 x2 上部構造:¥150,000 x2 ¥100,000 x1(ポンティック部分) スクリュー固定加算(スクリュー固定用パーツ)2箇所 ¥30,000 x2箇所 |

*インプラントの不具合に関する記事は「インプラントメンテナンス」の項目もご覧ください。

V. インプラントの不具合(2) 生物学的合併症のはなし

ーインプラント周囲疾患(周囲炎)について

― もう一つの不具合にある、インプラント周囲疾患というものは、どういう病気なのですか?

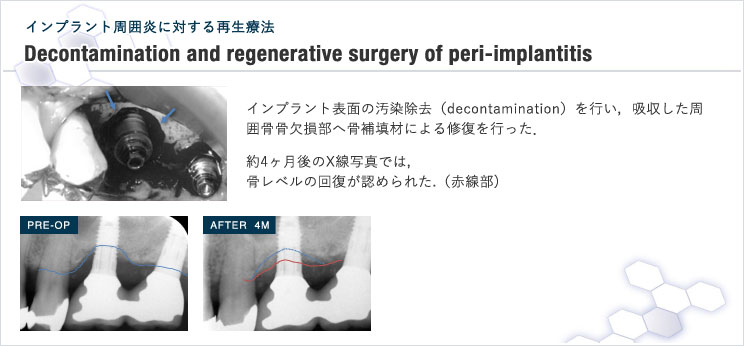

インプラントの歯周病と考えてください。インプラントは“歯”ではないので、 “歯”周病ではなくインプラント周囲疾患と呼ばれます。 粘膜(歯肉)の炎症をおこす、「インプラント周囲粘膜炎」(=歯肉炎に相当)と周囲の粘膜(歯肉)や骨組織に破壊 を伴って炎症が及んでいく「インプラント周囲炎」(=歯周炎に相当)に分類されます。

― インプラントでも自分の歯でも、支えになっている骨に病気が起こるのは一緒なんですね。 原因はなんでしょうか?

歯周病と同様に、細菌感染と異常な咬合力によって引き起こされると考えられています。 もともと重度な歯周病に罹患していた場合、発症率が高いとの報告もあります。 インプラント治療前であれば、徹底した歯周病治療が重要です。 また喫煙や治療を受けていない糖尿病では、 増悪することもありますので、禁煙外来や内科の先生の診察をお勧めします。

― 治療はどのように行うのですか?

治療は歯周病治療に準じて行われますが、天然歯とインプラントの構造の違いから、 インプラントでは炎症の進行が早いため、進行したインプラント周囲炎の治療は難しいケースが多いです。 ですから、早期に発見して、初期の段階での治療をするのが最も効果的です。 インプラント周囲疾患が進行してしまった場合、病変進行に伴い、外科的処置を行い改善を試みます。 (図11)残念ながら極端に病変が拡大してしまったものはインプラントを抜去することもあります。

図11 インプラント周囲疾患(Peri-implant disease)

― せっかく治療をしても、またインプラントも失うことがあるんですね。

インプラント治療後で、最も重要なことは定期的に専門的なメンテナンスを受けていくことです。 少なくとも6ヶ月に一度は、検診をうけてください。軽度のインプラント周囲疾患であれば、改善が 比較的容易だからです。大切なことなので繰り返しますが、メンテナンスは必ず受けましょう。

歯周病とインプラント周囲疾患の類似点

- 天然歯:歯肉炎

インプラント:インプラント周囲粘膜炎

状態:歯肉(粘膜)に限局した炎症

予後:原因(プラーク)が除去されれば改善する。 - 天然歯:歯周炎

インプラント:インプラント周囲炎

状態:歯槽骨の破壊を伴う炎症

予後:初期~中等度までは原因除去療法で保存可能。重度の炎症に対しては予後不良。

VI. インプラント周囲粘膜の治療のはなし

インプラント周囲疾患の予防という観点からみると、インプラントを長持ちさせるには、歯ブラシや歯冠ブラシによるプラークコントロールがとても大切です。

― それと、定期的なメンテナンスでしたよね。

そのとおりです。でも一番大切なのは毎日のお手入れです。これは患者さん主導で行う必要があります。 患者さんが適切なブラッシングがしやすいように、お口の中の環境を整えるのが歯科医の仕事になります。

― 歯磨きしやすい環境とはどんなことでしょうか。

たとえば固定式のインプラント治療の場合、歯冠の形です。お手入れしやすいように、適切な隙間を作ったりします。 また歯肉の状態も歯磨きに影響する場合があります。

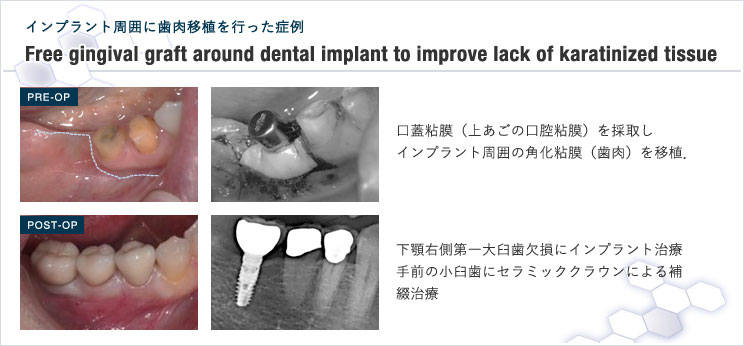

歯を失うと周りの骨や歯肉も失ってしまうお話は、以前もしましたが、今回は下顎の奥歯でのケースです。

左の治療前の写真をみると、抜いた歯の周りの歯肉がなくなっています。 その部分には頬粘膜というほっぺの内側の粘膜が入り込んできています。 (図12左)点線の部分が頬粘膜と歯肉の境目になります。

図12 インプラント周囲に角化粘膜を増やしたケース

歯を失うと同時に、歯の周りの支持組織(骨や歯肉)もなくなります。 インプラント(人工歯根)は歯根の代わりになりますが、 骨や歯肉も増やさなければならない場合もあります.写真(左)は、下顎奥歯(一番奥)へのインプラント治療の術前写真です。 インプラント治療予定部位には、しっかりした歯肉が失われています。 そこで口蓋部(上あごの歯ぐき)より粘膜を採取し、インプラント周囲に移植を行いました。

利点

- 健康な粘膜が増えたことで審美的、機能的にも良好な結果

- 清掃性がよく、メンテナンスがしやすい

欠点

- 粘膜を口蓋部から採取する必要がある(術後2週間は食べにくい)

― 歯ぐきの表面の違いがあるというこうですか?

はい。たとえば、上あごの前歯のまわりの歯ぐきに歯ブラシをに当てても、さほど痛くないと思います。 これは歯肉に厚みがあり、表面が硬く(角化)なっているからです。 では、ほっぺの内側に歯ブラシを当ててみてください。頬粘膜は薄く表面もやわらかいのですからチクチクしますよね。これが歯肉と粘膜の違いによるものです。

― インプラントの周りが薄い粘膜の場合、歯ブラシを当てにくくなるわけですね。

インプラントの周りの粘膜が薄く動きやすいと、ブラッシングしにくかったり、歯茎が退縮といって減ってしまうこ ともあります。そのために、硬く丈夫な粘膜を増やす治療を行います。 遊離歯肉移植術(Free Ginival Graft)という方法で、上あごの口蓋という部分から 丈夫な粘膜を取り出し、インプラントの周りに移植を行いました。(図12)

歯ぐきの厚みも回復したことで、それに合わせた天然歯に近い形態の上部構造が装着できます。 こうすることで患者さん自身の口腔清掃をしやすくし、インプラント周囲の環境をより安定させることができるようになります。

| 歯肉が薄いなどのインプラント周囲の粘膜を改善するために | |

| 治療方法 | FGG (Free Gingival Graft; 遊離歯肉移植術)

CTG (Connective Tissue Graft; 結合組織移植術) |

| 利点 | 清掃性がよくインプラント周囲のメンテナンスがしやすい。

健全な粘膜が増えたことで、審美的・機能的にも良好な結果が得やすい。 |

| 欠点 | 粘膜を口蓋部から採取する必要があるため、術後1,2週間は疼痛や食べにくいなどの不具合があります。

十分な量の組織量が採取できない場合は、複数回の手術が必要になります。 喫煙などの状況により、移植片が壊死してしまうこともあります。 |

| 費用について | 手術料(FGG,CTG共に) 1ブロック ¥50,000(税別)

(例) 2本のインプラントと3歯分の上部構造の場合 インプラント埋入手術:¥200,000 x2 上部構造:¥150,000 x2 ,¥100,000 x1 スクリュー固定加算(スクリュー固定用パーツ)2箇所 ¥30,000 x2箇所 FGG 1ブロック ¥50,000 |

VII. 静脈麻酔を使ったインプラント手術

― 静脈麻酔とはどういったものでしょうか。

静脈麻酔(静脈内鎮静法)は、手術の際の不安や恐怖を和らげるために、点滴でお薬を静脈に入れながら手術をする方法です。安全性の高い緩和精神安定剤や静脈麻酔薬を使用します。

人間ドックなどで行なわれている胃カメラなどの内視鏡検査のときに、ご経験されている患者さんもいらっしゃると思います。

全身麻酔と違って手術中に意識をなくすことはありませんが、うたた寝しているような状態をお薬によって継続させています。また、これらのお薬には「健忘」という効果があり、手術時のことはほとんど記憶に残りません。

― 感覚的には、気づかないうちに手術が終わっているような感じなのでしょうか。

手術の状況や患者さんの状態によって多少感じ方は違うかもしれませんが、術後にお話を伺うと、ほとんどの方はなにも覚えていないようです。術中もストレスなく手術を受けられていますね。

― 手術が怖いと感じるひとにはいいですね。

そうですね。でも手術に対して不安や恐怖心がある方だけではなく、多くの方にメリットがある方法です。

インプラント関連の手術は、30分以内に終わるものもあれば、2時間近くかかる場合もあります。

長い時間、お口をあけているのは大変ですよね。

また処置によっては、音や振動が患者さんに伝わり、それを不快に感じてしまう患者さんもいます。普段の歯科治療は大丈夫な患者さんでも、手術になるとストレスを感じてしまうこともあります。静脈麻酔では、手術中のストレスをほとんど感じませんので、長時間お口を開けていても大丈夫です。

― 他にどのような方が、静脈麻酔を受けられていますか。

特に血圧の高い患者さんは、静脈麻酔を必ず行なうようにしています。高血圧の治療をされていても、手術のストレスで血圧が安定しないことがあるためです。また心疾患など、外科処置に対してリスクが高い患者さんには必須となります。

静脈麻酔では、執刀医とは別に歯科麻酔科の先生が担当します。侵襲が大きいインプラント手術の際に万が一、患者さんの身体の状態が急変したとしても緊急処置を行なえます。

信頼できる歯科麻酔科医の先生にお願いしていますので、大学病院で行なっていた治療と同じことができるので、治療をする側としてもとても安心感がありますね。

患者さんのインプラント手術への気持ちの面でのハードルをとても低くできる処置だと思います。

― 注意事項はありますか。

静脈麻酔で使用する薬が手術後も身体に残っていますので、手術当日に車などの運転はできません。また、手術中に嘔吐してしまうと、気道が詰まって窒息してしまう可能性があり、危険です。ですので、術前の飲食制限はしっかり守って頂く必要があります。

その他、お飲みになっている薬やお身体の病気が麻酔に影響する可能性もあります。術前に、担当医へご説明ください。

| 静脈麻酔(静脈鎮静法)によるインプラント関連手術 | |

| 治療方法 | 主にインプラント治療に必要な併用手術等について説明します。 |

| 利点 | ・手術の不安や恐怖をやわらげて、安心なインプラント治療を受けて頂けます。

・高血圧や心疾患などの全身疾患がある患者さんへのインプラント手術が可能になります。 ・嘔吐反射など、通常の歯科診療が難しい患者さんに対しても行なえます。 |

| 欠点(注意事項) | ・現在、服用している薬や全身疾患が麻酔に影響する場合もあります。術前に、全ての事項を担当医にお伝えください。

・点滴部位の腫脹、内出血、痛み、しびれが出ることがあります。 ・薬剤により呼吸を抑制することがあります。 ・術後の合併症として、悪心、嘔吐、眠気、ふらつき、めまい、発熱、呼吸器合併症等を発症することがあります。 ・術前の食べ物と飲み物の制限が正しく行われなかった場合、手術を当日中止することがあります。 ・手術当日は車・バイク・自転車等の運転はできません。 |

| 費用について

(しおさい歯科クリニックでの治療費用概算です) |

1手術につき ¥55,000-(税別) |

VIII. おわりに

― インプラント治療を受けるためには、どのような歯科医院を選べばいいでしょうか。

インプラント治療は、治療後も定期的なメンテナンスを行うことで、よりよい状態を保っていきます。 患者さんとは長いお付き合いになりますので、できれば通いやすく、ご自身と相性のよい医院で治療を 受けて頂くのがよいと思います。

しかしながら、治療が難しい場合もあると思います。 インプラントはここ数年で大きく進歩している分野の一つ ですから、より多くの選択をして頂くためにインプラント専門医へご相談していただければと思います。 当院でも、より多くの患者さんにインプラント治療で生活の質を向上して頂けるよう、お手伝いしていきます。

― インプラント治療ができない場合はありますか。

大きな骨移植が必要な患者さんや、高血圧や心臓疾患などのご病気をお持ちの方で 手術によって身体 への影響が考えられる場合は より安全に治療を行うために、大学病院での治療をおすすめする事もあります。

インプラント治療を行う前に、まず歯周病の治療が重要です。 徹底した歯周病治療を行うことで、 インプラント周囲疾患の発症を防ぐことができます。 また、インプラント治療の成功率を左右するものとして、 喫煙と糖尿病が挙げられます。 そのためには禁煙や、糖尿病などの身体のご病気を治す必要があります。 お口の中全体の治療や、生活習慣の改善なども適切なインプラント治療を行うためには大切です。

当院のインプラント治療のコンセプト

残存天然歯とインプラントの長期的な調和

インプラント治療の進歩とともに、見た目も機能も天然歯と見違えるほどまでになってきました。しかしながら、インプラントと天然歯は似て異なるものです。インプラントには優れた点も多いですが、欠点もあります。これらをよく考慮して治療を行わなければ一つの口腔内で天然歯とインプラントを長期にわたって安定させることができません。

「インプラントは一生もちますか?」というご質問を受けることがあります。残念ながら、一生涯という長い期間を維持できる治療はなかなか実現できません。ヒトの長い寿命を全うできるのは、それだけ人間の体という生体組織が巧妙に出来ているのためです。

生体組織は環境に応じて常に変化し順応しますが、歯科材料で治療した部分は変化できません。そこで生涯にわたって安定した口腔環境を維持するためには、定期的なメンテナンスを行い、最小限の範囲で修正(追加治療)を行っていくことが理想です。そのためには、一時的ではなく将来を見据えた治療計画をたてることがとても大切なポイントになります。