MICROSCOPE

顕微鏡歯科治療とは

良好な治療結果を得るために必要なことは

「正確な診断」と「精密な治療技術」です。

歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)などの器材の進歩によって、拡大視野下で精密な治療を行うことが可能となり、従来よりも治療の予後を良くすることができるようになっています。

1950年代に、手術用実体顕微鏡(マイクロスコープ)が耳鼻咽喉科領域ではじめて使用されるようになってから、眼科・脳神経外科などでも使用されるようになりました。繊細で精密な手術の成功は、手術用顕微鏡無くしては不可能です。歯科治療の分野に、マイクロスコープが導入されたのは1990年頃だと言われています。近年になって国内のマイクロスコープ普及率も上がってきています。

顕微鏡治療が必要になるケース

歯科治療はマイクロオーダーのとても繊細な治療が必要になります。ましてや口腔内は暗く狭い空間です。近年、歯科における技術革新の一つとして、歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)とCBCT(コーンビーム歯科用X線CT)により、今まで見えなかったものが見えるようになりました。より正確な診断を行い、より精密な治療が行えます。

当院では保険診療や自費診療の差異無く、必要と思われる治療には手術用顕微鏡やルーペを使用し精密な治療に努めています。

設備としてCBCTの他にも、歯科用マイクロスコープを3機使用しています。また日常的に精密な治療を行うため、歯科医師も歯科衛生士も歯科用ルーペを装着して診療にあたっています。

Posterior direct composite restoration under a microscope [Case 01]

顕微鏡歯科 保存修復

大臼歯のダイレクトボンディング修復

【コンポジットレジンを用いた臼歯のダイレクトボンディング】

むし歯など、歯の一部が欠損してしまった部分を修復する場合、一般的には「詰め物」を用いた治療を行います。

詰め物による歯の治療は

①型どり(印象)をして金属やセラミックといった材料で修復物を作製する間接修復 “Indirect Restoration”と

②コンポジットレジンと呼ばれる樹脂を歯につめる直接修復 “Direct Restoration”があります。

特にコンポジットレジンや一部のセラミックは、特殊な接着剤を用いて歯質に強く接着できるため、接着修復 “Bonding Restoration”とも言われています。

ダイレクトボンディング治療で使用するレジンは、セラミックに比べて物性(材料の性質)が劣ります。

そのためにできる限り長期的に安定するように、また高い審美性を回復するために、ひとつひとつの丁寧な操作を顕微鏡下や拡大鏡で行うことが重要になります。

今回紹介する治療は、コンポジットレジンを用いた直接修復(Direct Composite Restoration)です。

コンポジットレジンは歯に強固に接着できるため、他の修復材料のように歯を大きく削って詰め物が外れにくいようにする必要がありません。

そのため、むし歯以外の健康な歯質の多くを温存することができます。

そしてコンポジットレジンは多彩な色調を有するため、残された健全な歯質に合わせた審美的な修復が可能です。

また、直接修復であるため、型どり(印象)の必要がないため、治療回数は最短1回で終了します。(ただし診査や経過観察は別途必要です)

ただしコンポジットレジンは、その代替材料の金属やセラミックと比べると、強度や摩耗などの物性に劣るため

材料としては、長期間安定するものではありません。そのため歯の欠損範囲が大きい場合や、噛み合わせの強い部分の修復には不向きです。

ですので、治療する歯には、健康な歯質を十分に有する必要があります。

しかしながら近年の材レジン系料の物性はより向上していますので、多くのケースに適応できるようになってきています。

写真のケース(臼歯ダイレクトボンディング)は保険医療材料でない材料を使用しているため自由診療になります。

¥33,000- (1歯)治療日数1日 (ただし診査・経過観察は別に必要です)

Posterior direct composite restoration under a microscope [Case 02]

顕微鏡歯科 保存修復

小臼歯のダイレクトボンディング修復

【コンポジットレジンを用いた臼歯のダイレクトボンディング 】

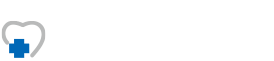

今回は、下顎小臼歯のむし歯の修復治療を行った症例です。

実際の処置を各ステップ写真で記録しています。

コンポジットレジンは歯と接着することで、むし歯を除去した後の欠損部分を修復します。

①治療部位への唾液による汚染を防ぐため、

ラバーダムと言われる天然ゴム製のシートを歯に装着します。

②ルーペやマイクロスコープを使って、確実にむし歯による感染部分を除去します。

コンポジットレジンは健全な歯質と接着することで、むし歯で失われた部分を修復することができます。強固な接着のために様々な薬剤を使って表面処理をします。

③欠損部の歯の外周をレジンで作製します。

④歯質は外側のエナメル質と内側の象牙質で構成されています。なるべく元の歯の形を再現するために、内側には象牙質に近い色調のレジンを詰めていきます。

⑤表層にはエナメル質に近い色調のレジンを詰め、裂溝と呼ばれる歯のしわの部分にステインで着色をします。

⑥汚れが付きにくいように細かい部分まで研磨を行います。

Anterior direct composite restoration under a microscope [Case 03]

顕微鏡歯科 保存修復

前歯のダイレクトボンディング修復

【コンポジットレジンを用いた前歯のダイレクトボンディング 】

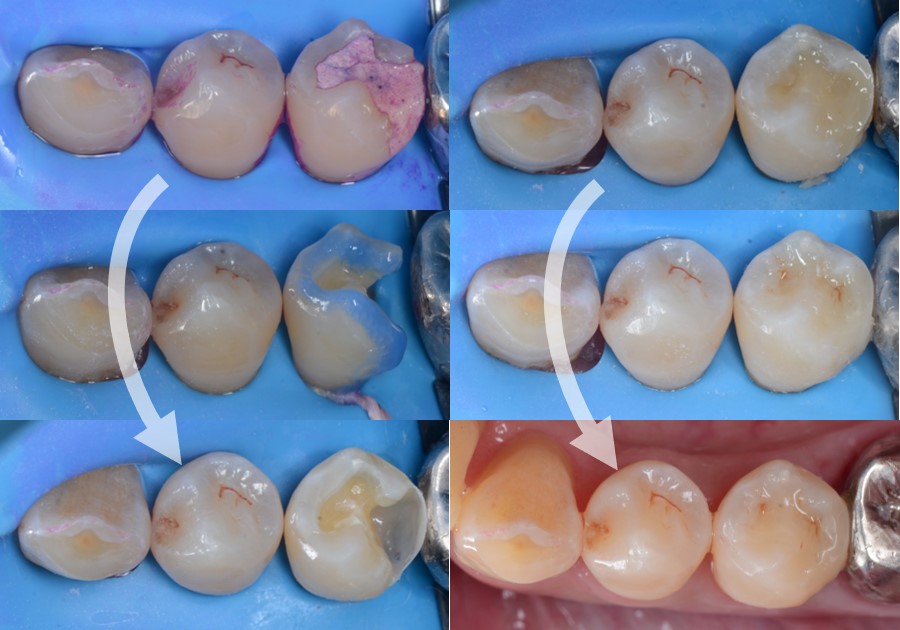

コンポジットレジンを用いたダイレクトボンディング法の利点は、残存している歯質を最大限活用することです。

前歯の審美的な補綴治療では、セラミッククラウンやセラミックベニアを用いて歯冠全体を覆い審美的な形態を回復することが多く行われています。

こういった治療では理想的で審美的な形態に歯冠を仕上げることをゴールにしていることもあり、長く馴染んでいるご自身の歯のエイジングした自然な質感を残せないことがあります。

コンポジットレジンは多彩な色調を有するため、残された健全な歯質に合わせた審美的な修復が可能です。

もし自然感を重視した歯の修復を希望される場合は、コンポジットレジンによって欠損した歯冠の一部を再現し歯質に調和する形態で適応することができるかもしれません。

Microsurgical apicoectomy of the upper molar tooth [Case 04]

顕微鏡歯科 歯内療法

上顎大臼歯の顕微鏡下歯根端切除手術

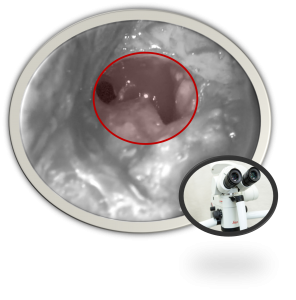

▲上顎臼歯は2~3本の歯根を持っています。

▶今回の症例では近心頬側(MB)根の根尖に原因がありました(赤色部分)

▼上顎第一大臼歯(実寸模型です)

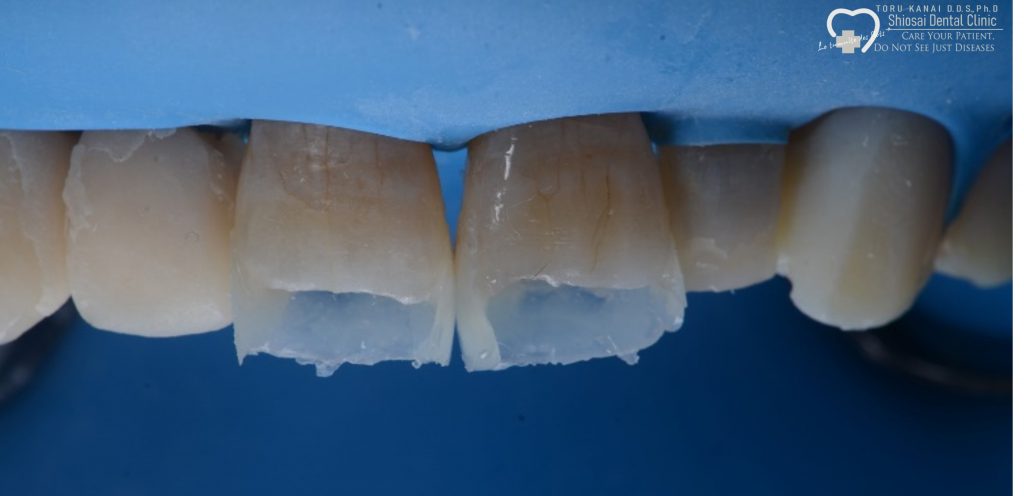

【マイクロスコープで行う歯根端切除術】

歯根端切除術自体は以前から行われている治療方法です。根管治療によって改善の認められない根尖性歯周炎に対して行います。病変の原因となっている歯根部を特定し切除(3㎜程度)する、(歯を抜いて治療はできませんので)歯肉を剥離(はがして)骨内の中で行う処置になります。

従来では主に目視による手術が一般的でしたが、現在は顕微鏡等を用いた拡大視野下での治療も多くなってきています。

さらに臼歯(奥歯)の歯根端治療は

①臼歯は複数の歯根があって複雑な形をしているため原因の特定が難しい

②手術視野が限定される(口腔内の奥なのでよく見えない)

③上顎洞や血管、下顎管など重要な組織や器官が近くにある(解剖学的制約)

などの理由もあって治療がとても難しいものと考えられています。

今回は歯科用X線CTと手術用顕微鏡を用いることによって、診断の正確性と手術の精密性を向上させることで良好な治療の予後を得ることができた症例になります。

▲歯科用CTによる根尖病変(上)

上顎左側第一大臼歯の近心頬側(MB)根根尖周囲に透過像(病変)を認めます。

病変部は副鼻腔にも進展しています。

▼顕微鏡下での施術(下)・モノクロ画像に補正

根尖病変部分を占めていた嚢胞除去。上顎洞と交通する穿孔部を認めます。

その後MB根を根尖から3㎜程度除去し逆根管充填処置にて根管を閉鎖します。(4META/MMA-TBB使用)

ちなみに赤色範囲が根尖病変部分ですが、おおよそ直径8㎜程度の範囲内での施術となりますので手術用顕微鏡下の必要性が感覚的にご理解いただけると思います。

▲術前(上)

近心根根尖部に上顎洞へ進展した根尖病変を認めます。

▼術後8カ月(下)

X線透過像(病変)の消失と上顎洞底部の骨再生を認めます。

歯根端切除後数カ月の経過観察期間をおいて、最終補綴装置(クラウン)を装着し治療は終了しました。

本症例は「3次元X線装置(CBCT)及び手術用顕微鏡を用いた歯根端切除手術」として保険診療で行っています。

【顕微鏡下での外科処置の詳細】

顕微鏡下で行う利点は狭い術野で低侵襲の手術ができることや、目視では確認が難しい部分を詳細にチェックできることです。

そのために直径3mm程度のマイクロミラーで投影しながら処置を行います。

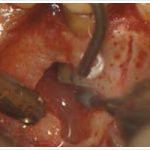

[閲覧注意!]血液表現のある治療中の画像です。苦手な方はスキップしてください。

①根尖周囲の嚢胞様軟組織の摘出

②歯根根尖部の明示(根尖孔が開大し汚染が確認できる)

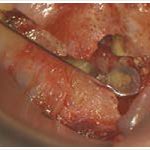

③フィッシャーバーによる根尖の切断

④切断面の確認(染色液による破折線の確認)

⑤超音波チップによる逆根管形成

⑥セメントによる逆根管充填

Treatment of deep caries with direct pulp capping under a microscope [Case 05]

顕微鏡歯科

歯髄に達していた深い虫歯の治療

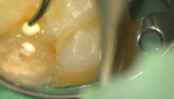

染色液によりピンク色に染まっている部分が、むし歯に感染しています。

歯髄(歯の神経)にかなり近いところまで感染してしまっているむし歯部分を丁寧に除去していきます。

むし歯の感染部分を完全に除去しましたが、歯髄の一部が露出し出血しています。

薬剤(次亜塩素酸Na)により、残存している歯質を洗浄します。

感染部分の歯質のみを除去し、薬剤処理が終了した状態。マイクロスコープの使用により、歯髄の露出も最小限に抑えられました。

露髄(歯髄が露出すること)部分は、水酸化カルシウム製剤またはMTAセメントで覆罩(ふくとう:歯髄を保護すること)します。最近の研究ではMTAセメントが歯髄の保護に有効であることが示されています。(MTAセメントは自費診療処置になります)